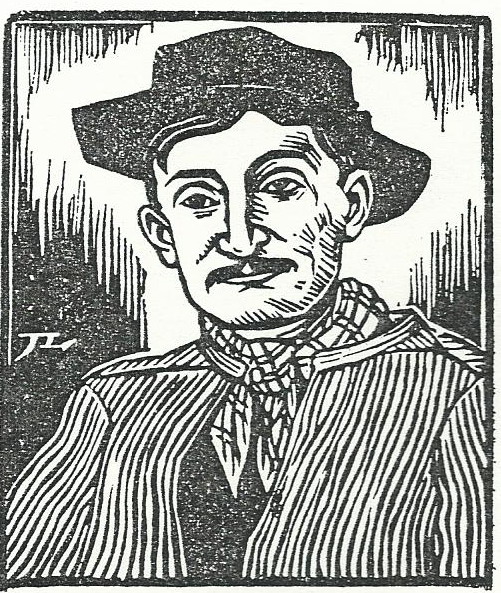

La storia di ¡A las barricadas!, il canto più celebre della guerra civile Spagnola, inizia circa quattro anni prima del suo scoppio; ed inizia con la visita in Spagna, nel 1932, di un giovane anarcosindacalista tedesco, Alfred Schulte. Alfred Schulte ha ventiquattro anni ed è un operaio metalmeccanico disoccupato; è membro della SAJD, la Syndikalistisch-Anarchistische Jugend Deutschlands (“Gioventù Anarcosindacalista di Germania”), sezione di Wuppertal. In Spagna, Alfred Schulte è ospite a Madrid di Valeriano Orobón Fernández, giovane teorico dell’anarcosindacalismo (nel 1932 ha 31 anni, essendo nato nel 1901 a Cistérniga, presso Valladolid); all’epoca era il capo della sezione culturale e giornalistica della CNT-IAA. Il fatto che Alfred Schulte sia ospite proprio da Valeriano Orobón Fernández non è un caso: la moglie di quest’ultimo, Hildegart Taege, detta Hilde, è tedesca di origine. Era una disegnatrice di modelli e studentessa alla FAUD, la facoltà di architettura, urbanismo e disegno; aveva sposato Valeriano Orobón nel 1927. Ma anche Valeriano Orobón parlava correntemente il tedesco: ad esempio, aveva tradotto in spagnolo la ponderosa biografia dell’anarchico tedesco Max Nettlau scritta da Rudolf Rocker.

La storia vuole che, una mattina durante la sua visita spagnola a casa degli Orobón, Alfred Schulte abbia deciso di farsi un bagno in vasca. Una volta riempitala e entrato dentro col sapone per lavarsi, Alfred Schulte fece come molti fanno in vasca o sotto la doccia: si mise a cantare. Data la situazione, però, non si mise certamente a intonare l’ultima canzonetta di successo: cantava una versione della Warschawjanka, il canto rivoluzionario di origine polacco-russa che, in Germania, si cantava nella sua versione completa già dagli anni della rivolta Spartachista del 1919. Sentitolo cantare dalla stanza accanto, Valeriano Orobón, che cercava già da tempo quel canto, pare si sia letteralmente precipitato in bagno, dove Alfred Schulte se ne stava a cantare nudo in vasca, per chiedergli di asciugarsi alla svelta e di scrivergliene immediatamente il testo. Così accadde; il giorno stesso, Valeriano Orobón, aiutato dalla moglie Hilde, lo tradusse in spagnolo. Era nata la Marcha Triunfal (questo il titolo originale dato da Orobón). L’arrangiamento musicale per coro misto fu affidato al musicista catalano Ángel Miret.

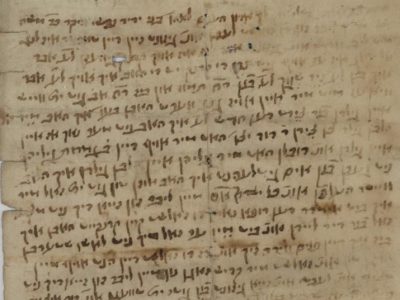

La pubblicazione della Marcha Triunfal avvenne nel novembre del 1933 nel settimanale Tierra y Libertad, “semanario anarquista” e organo della CNT-FAI. Recava, in piccolo, un sottotitolo: ¡A las barricadas!; un piccolo sottotitolo che, ben presto, cancellerà del tutto il titolo ufficiale. La CNT-IAA dichiara quasi subito ¡A las barricadas! suo inno ufficiale; non molto tempo dopo, nel luglio del ’36, le barricate saranno erette davvero a Barcellona e in altre città spagnole, dopo il pronunciamiento di Francisco Franco e degli altri generali. Inizia la guerra civile, e ¡A las barricadas! diviene uno dei suoi canti più famosi, diffondendosi internazionalmente fino ai nostri giorni.

Valeriano Orobón Fernández fu arrestato l’8 marzo 1934 su ordine del governo Lerroux; non molto prima della rivolta Asturiana che sarebbe iniziata il 5 ottobre dello stesso anno, e che il 18 ottobre sarebbe stata definitivamente schiacciata nel sangue da Francisco Franco, stava lavorando all’unità sindacale tra CNT e UGT, e questo fu esattamente il motivo del suo incarceramento (secondo la precisa testimonianza dell’allora Ministro degli Interni, che recava il sinistro nome di Salazar). Fu rilasciato il 31 marzo 1934 ma, pochi giorni dopo, fu nuovamente arrestato e, stavolta, rimase rinchiuso nella Cárcel Modelo di Barcellona fino al marzo del 1935. Nella Cárcel Modelo, Valeriano Orobón si ammalò di tubercolosi. Liberato, fu ospitato assieme alla moglie nella casa madrilena di Mercedes Comaposada Guillén, una delle fondatrici del movimento femminista libertario Mujeres Libres. Colpito da un terribile attacco della malattia, Valeriano Orobón morì il 28 giugno 1936, nemmeno un mese prima dello scoppio della guerra civile.

All’inizio della guerra, i militanti anarcosindacalisti madrileni crearono il Batallón Orobón Fernández, di cui fece parte anche Cipriano Mera; il battaglione combatté per la difesa di Madrid, a Cuenca e a Teruel. La FAI intendeva pubblicare una biografia completa di Orobón Fernández, ed anche le sue opere complete; ma l’intero archivio (traduzioni, scritti, saggi economici e politici) cadde in mano fascista nell’autunno del 1936, e fu completamente distrutto. Non ne rimane niente; cosicché, praticamente l’unica cosa che sopravvive di Valeriano Orobón Fernández è proprio ¡A las barricadas!. Nel 1968, in Spagna, esisteva un gruppo clandestino anarchico chiamato “Orobón Fernández”.

Sulla moglie, Hildergart Taege, che aveva conosciuto, giovanissima, a Berlino, non si sanno molte cose. Nel 1936, l’anno della morte del marito, lavorava come interprete nel Dipartimento Censura del Ministero della Guerra repubblicano. In seguito lavorò come interprete tra il Consejo de Defensa e i volontari tedeschi della batteria “Dimitroff” delle Brigate Internazionali.

Non si sa assolutamente niente di che cosa ne sia stato di Alfred Schulte, il giovane anarcosindacalista di Wuppertal che, una mattina del 1932, si era fatto un bagno in vasca a casa di Valeriano e Hilde, a Madrid, cantando a squarciagola la Warschawjanka mentre si insaponava e si rinfrescava.

Fonti consultate:

– Klan, Ulrich / Nelles, Dieter: “‘Es lebt noch eine Flamme’.

Grafenau-Döffingen, Trotzdem-Verlag 1990, S. 256

Valeriano Orobón Fernández, un anarquista de Valladolid, su Foros Castilla, 2009 (a cura dell’utente Maelstrom)

– Alemanas en Brigadas Internacionales, AABI, Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, 14-12-20

Commenti recenti